谁来坚持“中国制造”?

在转变经济发展方式的大背景下,以制造和加工为主业的中小企业旧有盈利模式正在受到前所未有的挑战:面对转型升级的重重困难,面对产业转移的巨大挑战,面对转行投资的种种诱惑,如何理清继续发展的思路,成为众多中小企业面对的共同困惑。

转型 可望而不可即?

靠廉价劳动力攫取利润,靠资源消耗型生产扩大规模,靠代工、贴牌,廉价的出口来维系市场的生产经营模式已经日薄西山。走向自主研发、自主品牌转型的时代已经来临。可是,倒逼之下的转型,对于很多中小企业而言却有一种无法承受之重。

“企业要继续发展必须转型,可是该往哪儿转,怎样转,拿什么转?……”在广东东莞和江苏昆山同时经营着两家五金模具加工厂的张卫东在谈到“转型升级”这个问题时显得十分无奈。

张卫东告诉记者,对于他们这样的机械加工制造业而言,转型意味着购买更加先进的机械设备,意味着向产业链的两端延伸,这不仅需要庞大的资金,更需要优秀的人才,而这两样恰恰是众多中小企业难以单独解决的问题。

顺德中小企业促进会秘书长谢驰说,有些企业也想转型升级,但有很多限制。比如企业在现在的生存环境下,谁敢乱投呢?企业家的心里也没有底。

广东省中小企业局副局长何佐贤说,企业转型升级需要资本、技术、人才等要素支撑,然而中小企业恰恰缺乏这些要素,这使得中小企业转型升级难度加大。部分中小企业反映,在对企业追加投资,特别是在新设备投入上有顾虑,因为,未来不一定能够产生效益,尤其是在一些产品周期短的行业里这种情况更为突出。

生存的压力让中小企业看到必须转型,但面临的困惑又令他们难以实现转型的愿望。在资金、人才、规模、行业等方面的选择上存在问题,制约着中小企业的转型之路,怎样把这种“可望而不可即”的转型变为下一步解决企业生存发展的实践,既需要提升转型升级的环境,又需要加强转型升级的引导。

转移 说来容易做起来难

面对不断上升的土地和人力成本,向中西部进行产业转移成为近几年东南沿海劳动密集型企业的一项重要选择。不过,在基础设施、服务配套、产业链建设等等问题上存在的不足,却使这种转移成为一种看起来容易,做起来难的事情。

东莞天时时装有限公司余红锋告诉记者,最近几年他已经把工厂一半的产能转移到江西。“主要是那边有留守劳动力,工资比这边低四分之一。但质量做不到这边这么好,还要下工夫派人去验收,也挺麻烦的。全部转移肯定不行,配套都在这边。”

在东南沿海的众多中小企业当中,余红锋的想法颇具代表性。虽然从理论上看,将劳动密集型的产业向劳动力成本更低的中西部转移,对于降低企业的生产成本有着显著的效果,但由于物流成本的存在和管理成本的提高,劳动力成本形成的优势又被迅速抵消掉了。不仅如此,由于产业链不健全,基础设施建设和政策环境的匹配程度也不及东南沿海,产业转移对于中小企业而言不仅风险高,而且不实惠。

“在东莞,工人工资和厂房的租金虽然高,但是我们的上下游企业都在这儿。更关键的是,这里形成了一套完善的产业体系和服务体系,哪怕机器只需要换一个螺丝钉,打个电话,就会有人在十几分钟内送来,这在全国其他任何地方都是无法想象的。”张卫东告诉记者,即便是已经转移的企业,大部分也是扩张型的转移和市场导向型的转移。

“企业不仅看中现实成本的降低,同样也看中隐性成本的降低。给企业营造更加宽松的发展环境和公共服务环境有时候比单纯的降低租金、降低工资更为重要。”东莞鸿仁五金电子有限公司董事总经理王圣武告诉记者。

转行 中国制造面临考验

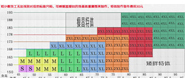

据何佐贤介绍,根据最新的统计数据,目前广东省有80%的中小企业表示综合生产成本同比上升,其中19%的企业反映涨幅超过20%……

王圣武告诉记者,在机械加工行业的圈子里就流传着这样一句话——你要是看谁不顺眼就让他去干机械加工吧……

玩笑的背后是中小制造业企业面临的无奈现实。即便是每天加班加点、开足马力赶工,在面临来自上游原材料供应商和下游客户的双重挤压下,付出巨大精力的制造业企业主仍旧感觉到得不偿失。

“中国的中小企业主生存能力已经算是非常顽强了,但为什么付出了那么多努力,可无论是技术还是规模水平却总是原地踏步,无法出现德国、日本、美国那样从小做大的制造巨头呢?”王圣武一直在思考这样一个问题——残酷的竞争,尚未完全理顺的市场环境,过于繁重的税负束缚着中小企业的手脚,实业真的值得一直干下去吗?

事实上,许多淘到第一桶金的企业主已经开始了自己的转行之路,当制造业的生存环境日益恶化时,这种转行的冲动似乎更加强烈。余红锋告诉记者,现在服装加工这一行业做起来太苦,不少中小企业主都关门了,转而去投资铺位、炒炒股票……

东莞精艺制版有限公司的总经理程世坚甚至随时做好准备,一旦做不下去了,就把工厂卖掉,回肇庆老家开个大排档……

对于现阶段的中国经济而言,“世界工厂”仍旧是无法丢掉也不能舍弃的角色。然而当大量的资金选择离开制造业,大量的企业选择逃离实体经济的时候,“中国制造”这四个字的根基正面临着巨大的考验。